Issu d’une famille aisée, Michel Le Nobletz (qu’on nomme également Dom Michel) se consacre aux études afin de se destiner à une carrière ecclésiastique. Les sources qui le mentionnent insiste sur sa foi profonde puisque qu’on lui prête d’avoir eu des visions de la Vierge. Dans l’une d’elle, il reçoit trois couronnes symbolisant la virginité, la spiritualité, et le « mépris du monde ». Cette dernière notion est centrale pour l’homme de foi en devenir, puisqu’il ne cesse d’encourager la pauvreté et le don de soi, ce qui heurte quelque peu certaines habitudes de l’époque. Il refuse ainsi de recevoir des faveurs de la part de sa famille ou de ses supérieurs religieux qui reconnaissent son talent. Dom Michel préfère se retirer dans des lieux reculés comme les îles et se soumet volontairement à une vie de privation et de pauvreté. D’aucun juge alors le prêtre fou, d’où son surnom en breton : ar beleg fol.

Marguerite Chabay. Musée breton

Au-delà de la personnalité du prêtre, il faut bien avoir à l’esprit la progressive influence de la Contre-réforme catholique initiée par le Concile de Trente (1542-1563). Parmi tous les changements, elle promeut une rigueur spirituelle pour les religieux et les fidèles. En ce sens, Dom Michel s’inscrit dans ce courant réforme religieuse.

Le père Nobletz, père de la pédagogie ?

On prête au jeune prêtre la création de certains cantiques comme Ar Baradoz (le paradis) pouvant facilement être repris par des populations dont le chant fait alors parti du quotidien.

L’homme est missionnaire et se donne corps et âme à catéchiser les populations du littoral. Par ailleurs, lors de processions, il pouvait demander à certains fidèles de jouer le rôle d’apôtres ou de martyrs. Par cette théâtralisation, il était plus facile de véhiculer les connaissances et valeurs voulues par l’Église.

Cependant, c’est surtout à Douarnenez, où il réside de 1617 à 1639, qu’il renouvelle la manière de catéchiser les populations. Il se sert alors de parchemins peints confectionnés par des cartographes de l’école du Conquet, les meilleurs qu’on puisse aors trouver en Europe. Son but, exliquer les préceptes chrétiens à partir de ces images. Pour reprendre Antoine Verjus, son premier biographe, Dom Michel « jugeait qu’il fallait aider [le sens de l’ouïe] par celui de la vue en lui présentant des objets qui déterminassent l’esprit et qui lui imprimassent plus distinctement ce qu’on voudrait lui bien faire entendre. ».

Mais plus important encore, et afin que cet enseignement ne se perde pas, il n’hésite pas à former des laïques, notamment des femmes, pour cette mission de catéchisme se poursuive.

Sa renommé :

S’il est certain que l’homme impressionne les fidèles de son temps par son talent oratoire et sans doute par son charisme, ce sont d’autres hommes qui ont forgé sa légende.

P. Verjus, membre de la Compagnie de Jésus, se voit confier la rédaction d’une hagiographie de l’homme.

Son ouvrage est d’ailleurs illustré par Charles Le Brun, le peintre officiel de Louis XIV. Ces illustrations servent d’ailleurs de modèle pour d’autres artistes postérieurs dont Yan D’argent.

Les tablette rennaises

Julien Maunoir reste par exemple l’un des grands promoteurs de Dom Michel durant les années qui suivent sa mort. Il s’inscrit dans ses pas car lui même est missionnaire, il va d’ailleurs reprendre cette pratique des cartes peintes : les taolennoù.

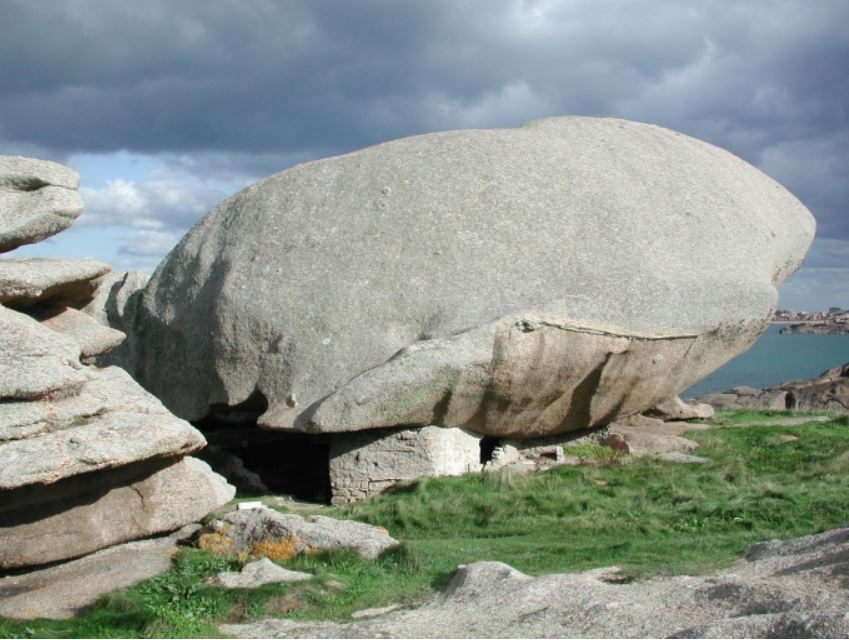

Photographie. Musée breton

Ce n’est pas pour rien d’ailleurs qu’au XIXe siècle, l’artiste Yan D’argent compose deux fresques dans la cathédrale Saint-Corentin de Quimper de part et d’autre du déambulatoire : du côté nord, Julien Maunoir recevant le don de la langue bretonne par un ange, du côté sud, Michel Le Nobletz faisant un sermon sur la mort devant une assemblée de Bretons attentifs.

Faiseur de miracle pour certains, prédicateur zélé pour d’autres, une chose est sûr, l’homme ne laisse pas indifférent durant sa vie et bien après. A tel point que plusieurs procès en béatification ont lieu au XVIIIe puis au XIXe siècle. Jamais reconnu comme tel, rien n’empêche le souvenir de cet homme de foi dans le Finistère.

Écrit par Stuart Lesvier